こんにちは!現役京大生のむぎといいます!

今回は整数関数の最大・最小の類題の解説をします!

主な例として

- 確率の最大最小

- 数列の最大最小

があります!!

整数関数の最大・最小はこちらの記事で説明しています

類題まで解くと、ほんっとに力になる!!

類題を通して、知識を固めていきましょう!!

類題

<類題>

(1) 初項21、公差-4の等差数列{\(\;a_n\;\)}の初項から第n項までの和を\(\;S_n\;\)とするとき、\(\;S_n\;\)が最大となる\(\;n\;\)の値を求めよ。

(2) さいころを続けて100回投げるとき、1の目がちょうど\(\;n\;\)回出る確率を\(\;p_n\;\)とする。\(\;p_n\;\)が最大となる\(\;n\;\)の値を求めよ。

解説

(1)数列の最大最小

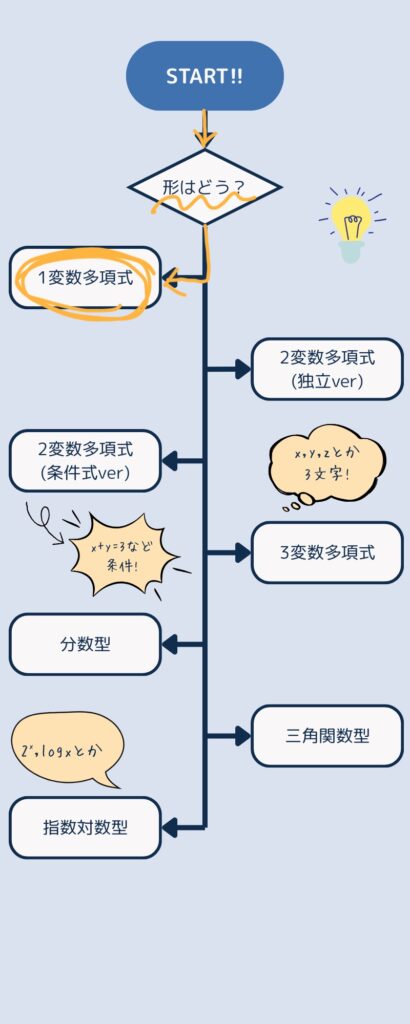

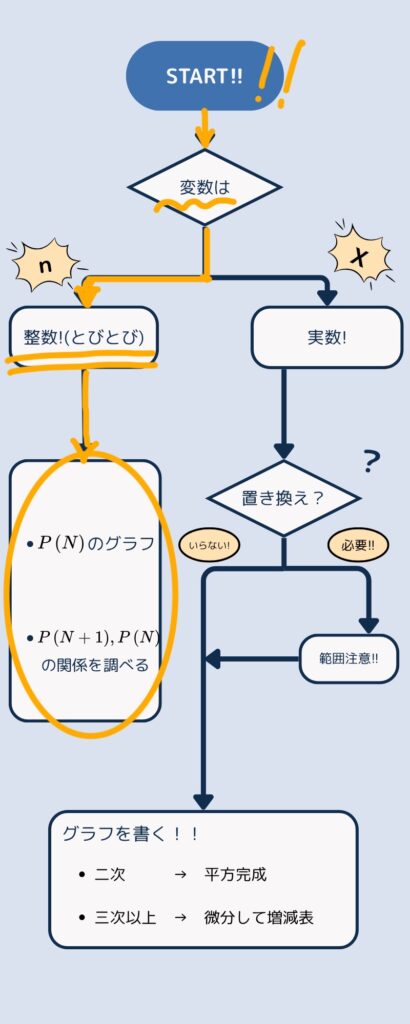

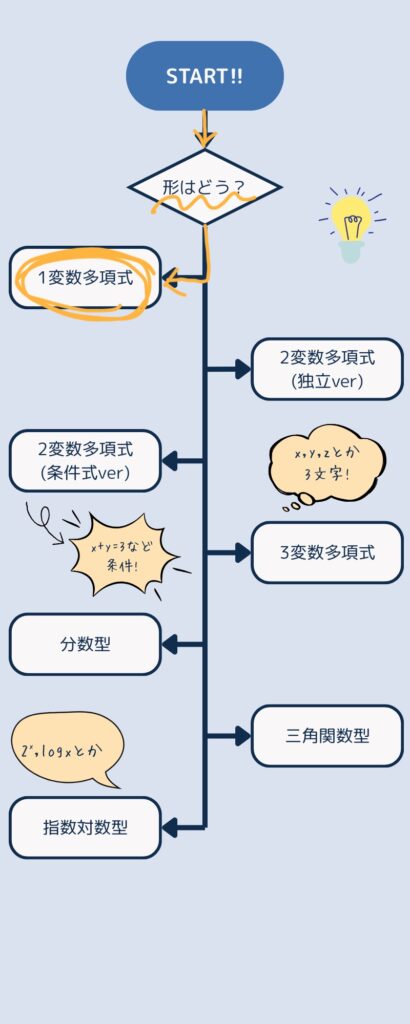

まずはフローチャートをたどります!

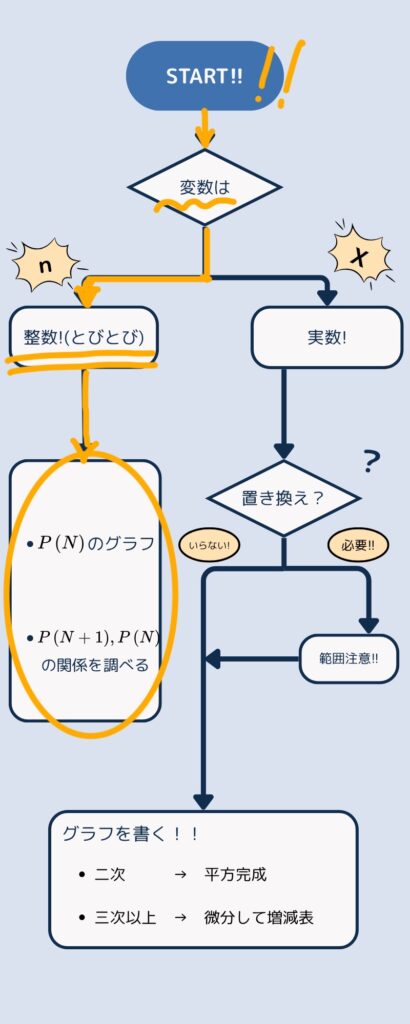

さあ、ここの解法はどうだったでしょうか??

解法1.\(P(N+1),P(N) \;\)の関係を調べる

- \(\;P(N)\;\) を求める

- 確率問題なら\(\; \frac{P(N+1)}{P(N)}\;\)と1との大小を調べる

- それ以外なら\(P(N+1)-P(N)\)の正負を調べる

解法2.\(\;P(N)\; \)のグラフを調べる

- \(\;P(N)\;\) を求める

- 関数\(\;f(x)\;\)と捉えて、グラフを書く

- グラフから最大、最小となる整数\(\;N\;\)を見つける

こうですね!!

まず、解法1でやってみます!

1.\(\;P(N)\;\) を求める

今回、\(\;P(N)\;\)にあたるものは、\(\;S_n\;\)です。

\(\;S_n\;\)は、初項21、公差-4の等差数列{\(\;a_n\;\)}の初項から第n項までの和なので、まず\(\;a_n\;\)を求めると

\(\;a_n=-4(n-1)+21\;\)

\(\;S_n=a_1+a_2+a_3+\ldots+a_n\;\)なので

\(\;S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k\;\)

\(\;S_n=\sum_{k=1}^{n} -4k+25\;\)

\(\;S_n=-4*(\frac{1}{2}n(n+1)+25n\;\)

\(\;S_n=-2n^2+23n\;\) となります!

2.確率問題なら\(\; \frac{P(N+1)}{P(N)}\;\)と1との大小を調べる

確率問題じゃないのでスキップ!

3.それ以外なら(P(N+1)-P(N))の正負を調べる

\(\;S_{n+1}-S_{n}\;\)を求めます!

\(\;=-2(n+1)^2+23(n+1)+2n^2-23n\;\)

\(\;=-4n+21\;\)ですね!!

(もちろん、「\(\;S_{n+1}-S_{n}\;\)って\(\;a_{n+1}\;\)のことじゃん」とできるならそれが一番早いです!けど、フローチャートでも、遅くても確実に進められます!)

これで、\(\;S_{n+1}-S_{n}\;\)が求まりました!!

今からは正負を調べていきましょう!!

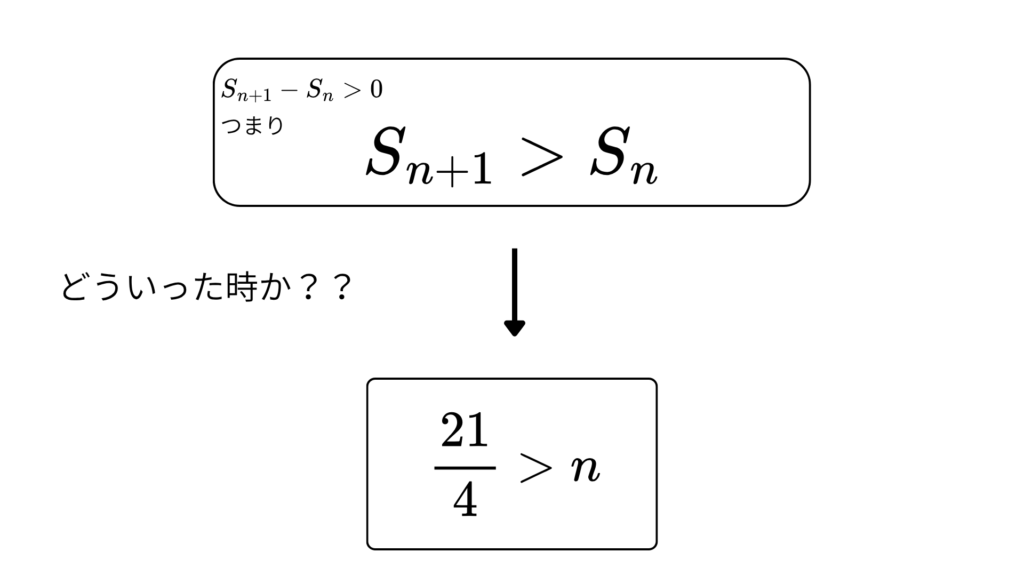

(i)\(\;S_{n+1}-S_{n}>0\;\)のとき

\(\;-4n+21>0\;\)

\(\;21>4n\;\)

\(\;\frac{21}{4}>n\;\)

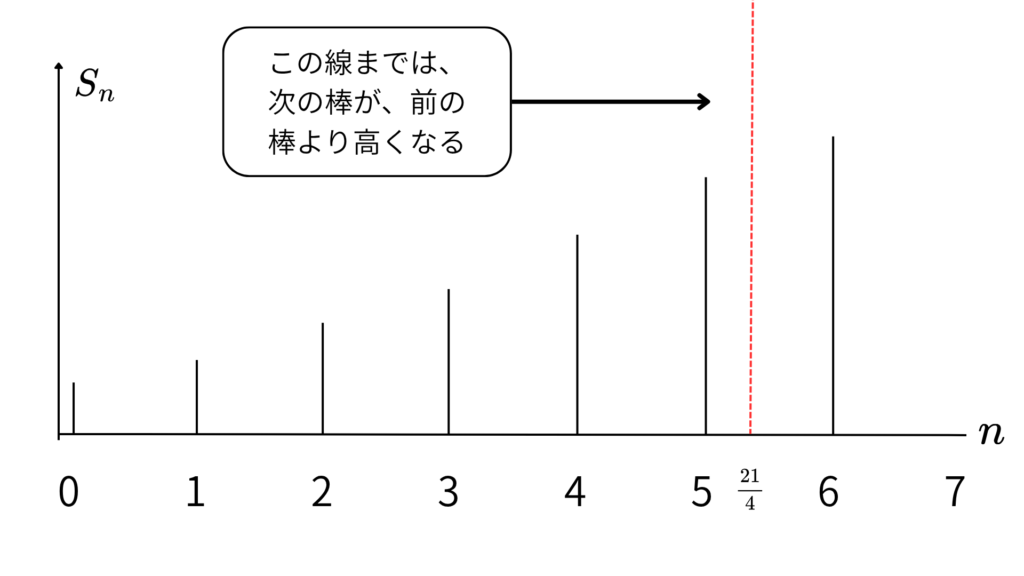

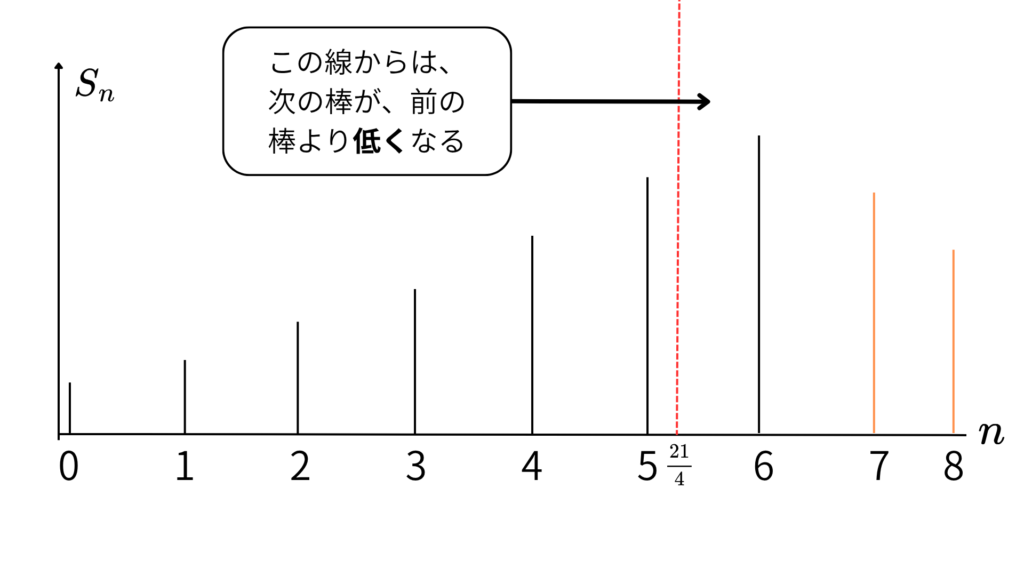

図で考えるとどうなるでしょうか?

このような感じですね!!

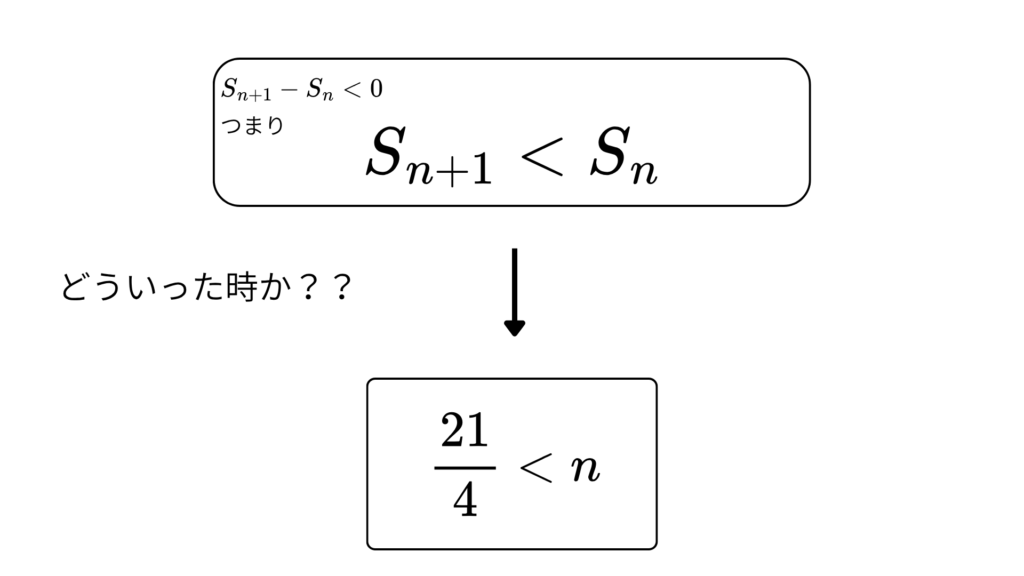

(ii)\(\;S_{n+1}-S_{n}<0\;\)のとき、も求めてみましょう!

(i)と不等号の向きが変わっただけなので

\(\;\frac{21}{4}<n\;\)

こうなります!!

イメージ図はこんな感じ!

さっきとは、不等号の向きが違うのに注意!!

あとは、図からわかる通り!!

\(\;S_n\;\)が最大となる\(\;n\;\)の値は、\(\;n=6\;\)

じゃあ次に解法2でもやってみましょうか!

1.\(\;P(N)\;\) を求める

解法1でやったことと同じです!!

\(\;S_n=-2n^2+23n\;\) となります!

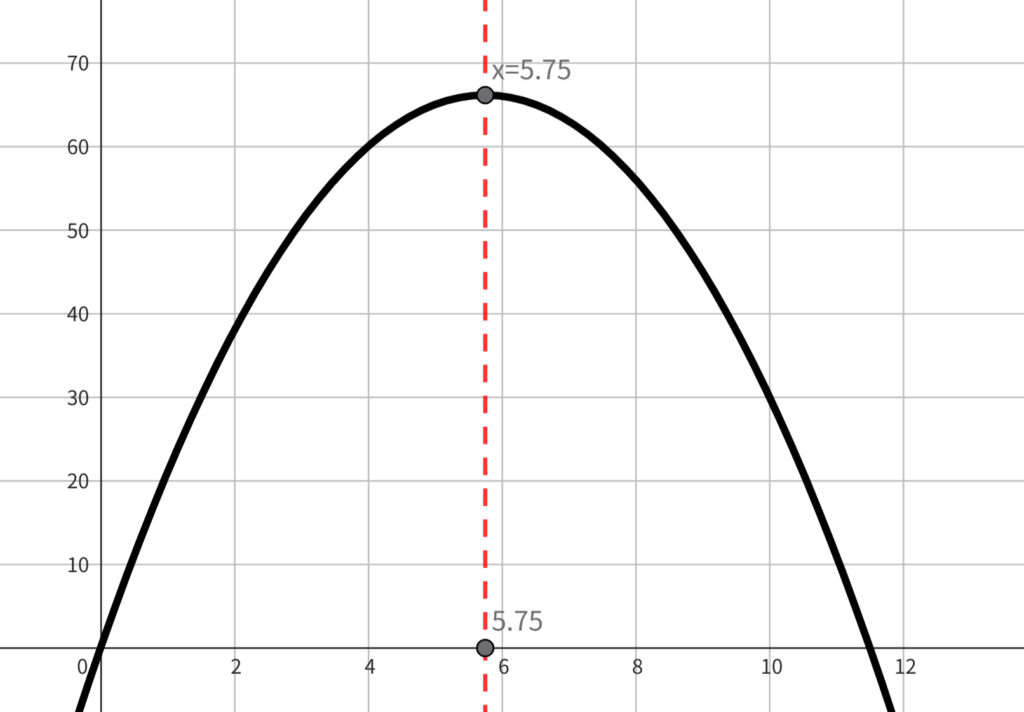

2.関数\(\;f(x)\;\)と捉えて、グラフを書く

いったん、\(\;S_n=-2n^2+23n\;\)を

\(\;f(x)=-2x^2+23x\;\)と捉えます!!

そしてグラフを書いていきます!

グラフの書き方

- 2次関数 → 平方完成

- 3次以上の関数 → 微分して増減表

今回は2次関数なので、平方完成します

\(\;f(x)=-2x^2+23x\;\)

\(\:\:\qquad=-2(x^2-\frac{23x}{2})\;\)

\(\:\:\qquad=-2\{(x-\frac{23}{4})^2-\frac{23^2}{4^2}\}\;\)

\(\:\:\qquad=-2(x-\frac{23}{4})^2+\frac{23^2}{8}\;\)

つまりグラフは、

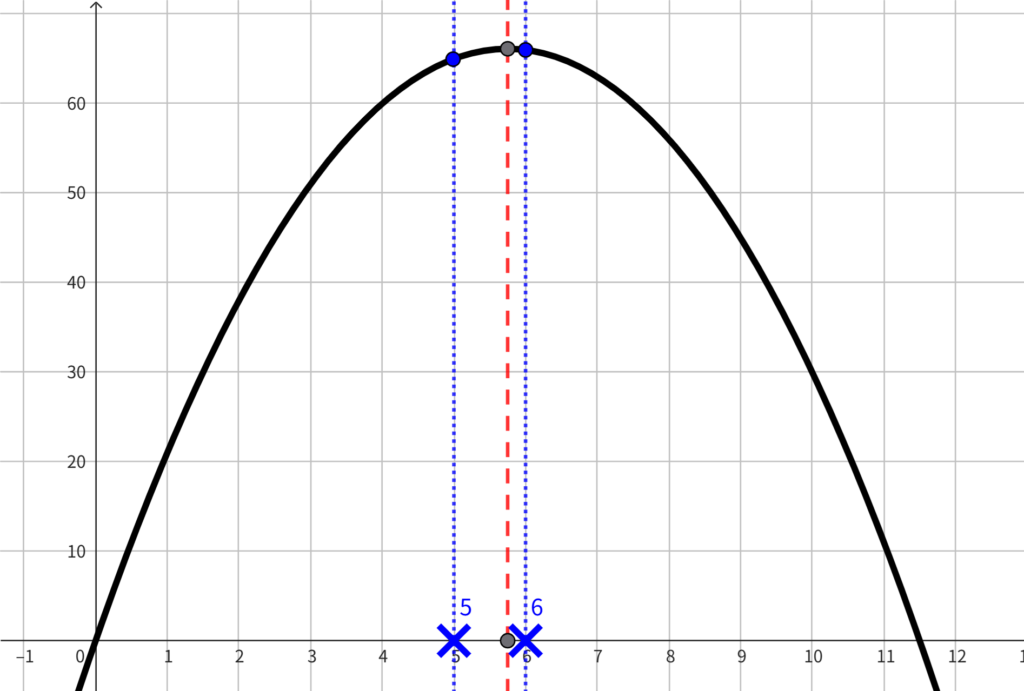

3.グラフから最大、最小となる整数\(\;N\;\)を見つける

グラフから、てっぺんに一番近い\(\;N\;\)を求めます!!

今のままでは、\(\;x=5.75\;\)が最大になるんですが

本来は、\(\;x\;\)ではなく、\(\;n\;\)なので、整数しか取れないんですね

だから、てっぺんに一番近い\(\;N\;\)を求めるんですね!!

グラフを見ると…

\(\;S_n\;\)が最大となる\(\;n\;\)の値は、\(\;n=6\;\)

(2)確率の最大

まずはフローチャートをたどります!

(1)と同じ流れなので見たい人だけ見てください!

フローチャートの流れ!!

何度もしつこいですが

整数関数の最大最小問題の解法パターンは…

解法1.\(P(N+1),P(N) \;\)の関係を調べる

- \(\;P(N)\;\) を求める

- 確率問題なら\(\; \frac{P(N+1)}{P(N)}\;\)と1との大小を調べる

- それ以外なら\(P(N+1)-P(N)\)の正負を調べる

解法2.\(\;P(N)\; \)のグラフを調べる

- \(\;P(N)\;\) を求める

- 関数\(\;f(x)\;\)と捉えて、グラフを書く

- グラフから最大、最小となる整数\(\;N\;\)を見つける

また、(1)で説明はしませんでしたが、

解法1、解法2の使い分け方は

こんな感じで大丈夫です!!

まず、解法1でやってみます

1.\(\;P(N)\;\) を求める

今回は、さいころをたくさん投げる

反復試行の確率ですね

よって

を使います

今回は投げる回数が100回なので、

\(\;n\;\)→100

“あること”が1の目が出るなので、

\(\;p\;\)→\(\;\frac{1}{6}\;\)

“何回起こるか”\(\;n\;\)回なので

\(\;k\;\)→\(\;n\;\)

よって求める確率、

さいころを続けて100回投げるとき、1の目がちょうど\(\;n\;\)回出る確率は

\[\;P_n={}_{100}C_{n}(\frac{1}{6})^n(\frac{5}{6})^{100-n}\;\]

こうなります!!

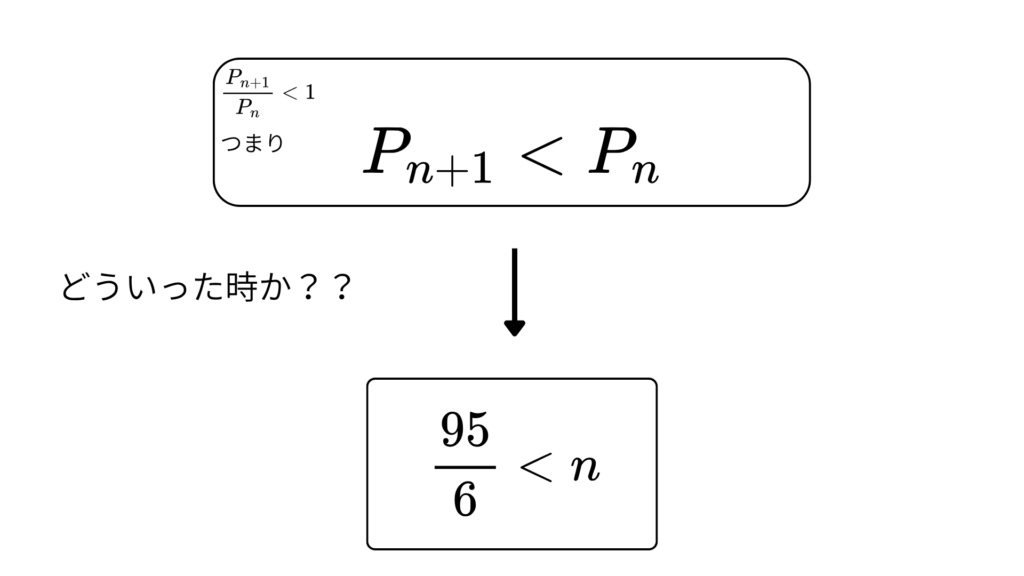

2.確率問題なら\(\; \frac{P(N+1)}{P(N)}\;\)と1との大小を調べる

というわけで、\(\; \frac{P(N+1)}{P(N)}\;\)を求めていきます!

この時のポイントを再確認すると

- \(\;{}_{n}C_{k}\;=\frac{n!}{k!(n – k)!}\)を使う

- 分数にして約分!!

でしたね!!

まず、\(\;{}_{n}C_{k}\;=\frac{n!}{k!(n – k)!}\)を使いましょう

\[\;{}_{100}C_{n}\;=\frac{100!}{n!(100 – n)!}\]

こうですね!

これを使って\(\;P_n\;\)を書き直すと

\[\;P_n=\frac{100!}{n!(100 – n)!}(\frac{1}{6})^n(\frac{5}{6})^{100-n}\;\]

あとは…分数にするだけ!!!

\[\;\frac{P_{n+1}}{P_n}=\frac{\frac{100!}{(n+1)!(99 – n)!}(\frac{1}{6})^{(n+1)}(\frac{5}{6})^{99-n}}{\frac{100!}{n!(100 – n)!}(\frac{1}{6})^n(\frac{5}{6})^{100-n}}\;\]

約分していくと

\[\;=\frac{\frac{1}{(n+1)}(\frac{1}{6})}{\frac{1}{(100 – n)}(\frac{5}{6})}\;\]

\[\;=\frac{(100-n)}{5(n+1)}\;\]

できました!!

やってることは単純ですね!

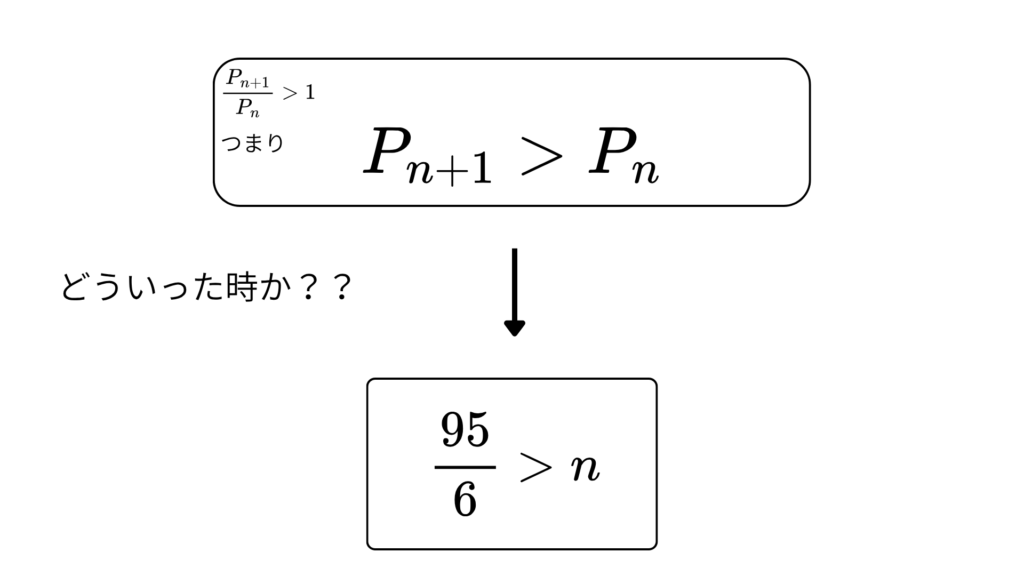

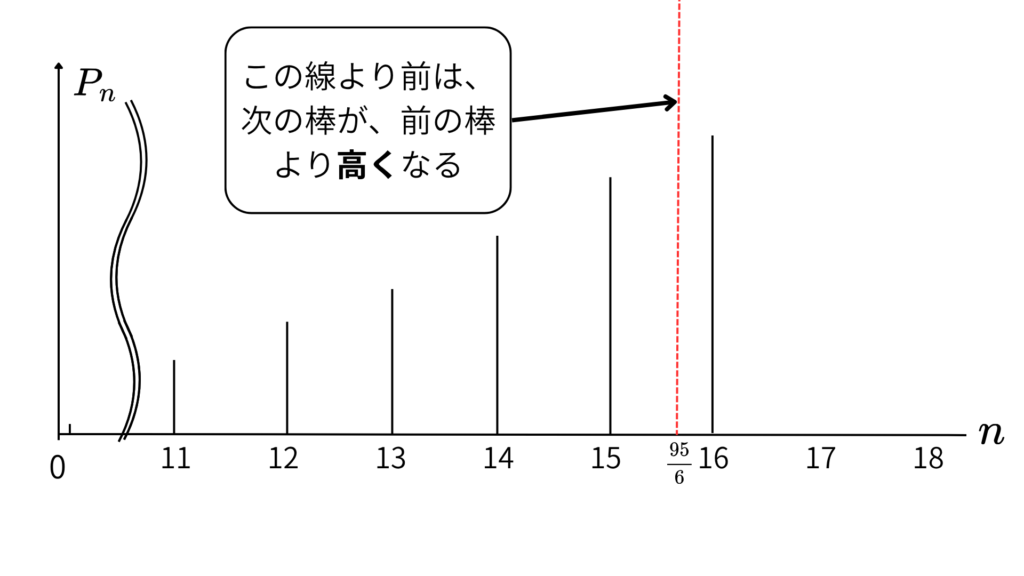

次に1との大小を比べます

(i)\(\;\frac{(100-n)}{5(n+1)}>1\;\)の時

\(\;(100-n)>5(n+1)\;\)

\(\;95>6n\;\)

\(\;\frac{95}{6}>n\;\)

(ii)\(\;\frac{(100-n)}{5(n+1)}<1\;\)の時

(i)と不等号の向きが逆なだけなので

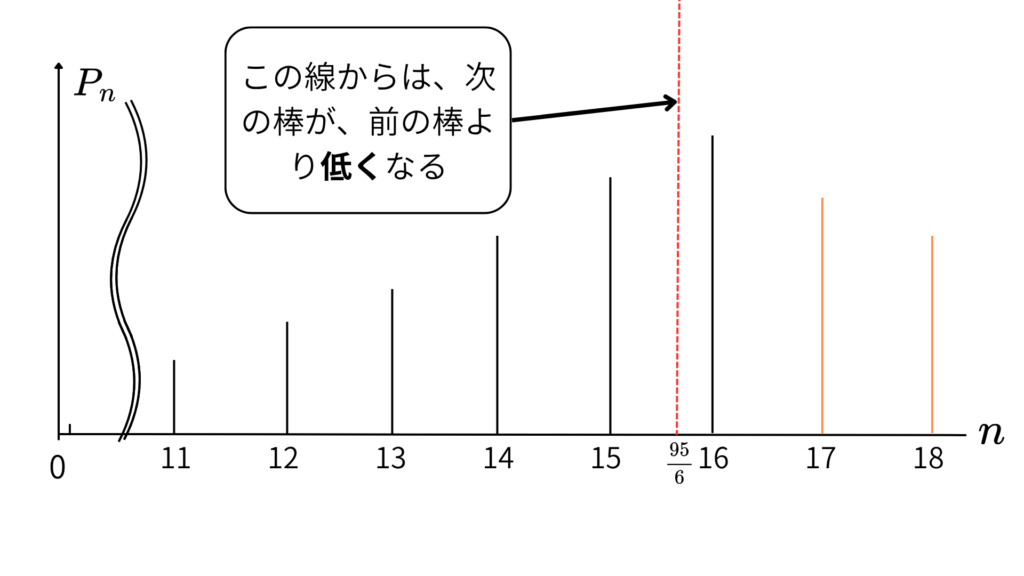

\(\;\frac{95}{6}<n\;\)

よってグラフから、

\(\;p_n\;\)が最大となる\(\;n\;\)の値は\(\;n=16\;\)

まとめ

お疲れさまでした!!

整数関数の最大最小問題は

ぱっと見は難しくなりがちです

けど、やってることは簡単なんですね

類題を解くことで応用力を身につけましょう!!

ぜひ、役立ててみてください!

まとめ記事の紹介

最大最小のまとめ

1変数多項式の最大最小まとめ

コメント